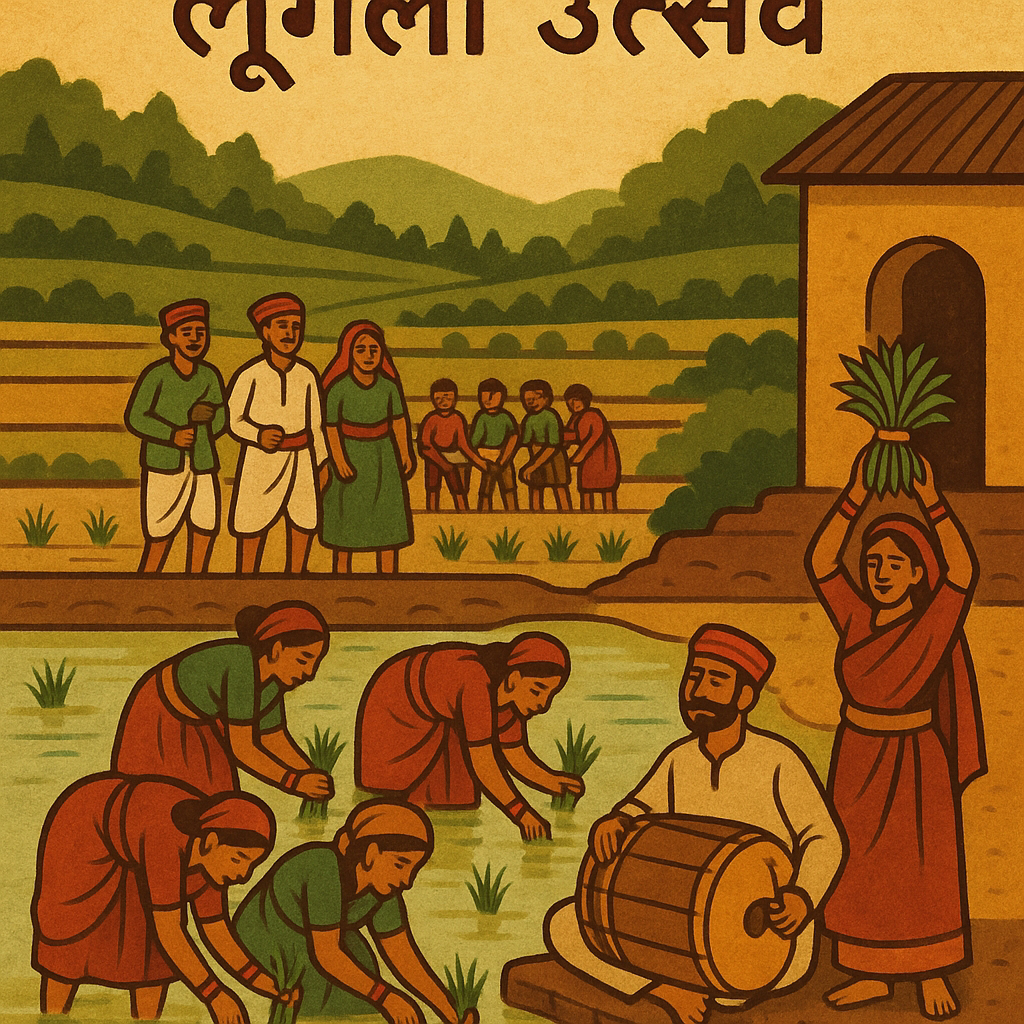

लूंगला उत्सव

कृषि प्रधान क्षेत्रों में अपने कठिन कार्यों के बीच यहां के लोग किसी न किसी तरह अपने कुछ पल मनोरंजन व खुशी के लिए निकाल देते हैं। ज्येष्ठ-आषाढ़ में उत्तरकाशी के रवांई क्षेत्र में धान की रोपाई का काम जोरों पर होता है जिसको वे त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इस त्यौहार को 'लूंगला' नाम से जाना जाता है। क्षेत्र के लोग आज भी रोपाई का कार्य शुरू करने के लिए शुभदिन-शुभ मुहूर्त निकालते हैं। ढोल बाजों के साथ रोपाई का कार्य आरंभ किया जाता है। किसी दिन एक परिवार के खेतों की रोपाई की जाती है तो दूसरे दिन सभी मिलकर दूसरे परिवार की रोपाई पूरी करते हैं। इस परंपरा को 'पडयाला' या 'सटेर' कहा जाता है। इस अवसर पर यह प्रयास रहता है कि एक परिवार की रोपाई एक ही दिन में पूरी हो जाए। इसलिए आवश्यकतानुसार गांव की महिलाओं व पुरुषों को रोपाई के लिए बुला लिया जाता है। जिससे खेतों में रौनक बढ़ जाती है। बाजगी लोग खेतों की मेड़ पर बैठकर ढोल वादन करते हैं। महिलाएं रोपाई करती हुई लायण, छोड़े, पंवाड़े व बाजूबंद गाती हैं। रोपाई के अवसर पर घरों में पकवान के रूप में स्वाले-पकोड़े, हलुवा-पूरी...